为什么叫甲骨文(甲骨文名字由来)

为什么叫甲骨文

甲骨文的铭文,记录了商朝的政治、经济、文化等各方面的重要信息。它反映了商朝的统治者对国家的统治、对百姓的关心,具有极高的历史价值。

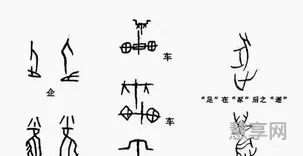

甲骨文,是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较完整的文字。它被称为“汉字之源”,原因在于它为汉字的发展提供了重要的基础。

甲骨文最早出现在商朝,已有3000多年的历史。它是一种象形文字,主要用于卜辞和铭文。甲骨文的字形简单,富有表现力,具有一定的艺术价值。它记录了商朝的政治、经济、文化等各方面的内容,为后世的研究提供了宝贵的资料。

总之,甲骨文被称为“汉字之源”,是因为它为汉字的发展提供了重要的基础。它是中国文字史上的重要里程碑,对后世的研究具有重要的价值。

甲骨文的汉字构成形式,已经具备了汉字的基本结构。它以一个汉字为主体,配合一定的符号,表示不同的含义。这种结构,为汉字的发展奠定了基础。

甲骨文名字由来

甲骨文的符号丰富多样,包括鸟、兽、虫、鱼、星辰、山、水等。这些符号,具有一定的象征意义,为后来的汉字符号提供了丰富的灵感。

甲骨文,又称契文、甲骨卜辞、或龟甲兽骨文,主要指中国商朝晚期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字,是中国及东亚已知最早的成体系的文字形式,它上承原始刻绘符号,下启青铜铭文,是汉字发展的关键形态。现代成熟汉字或标准楷书即由甲骨文渐渐演变而来。

一般认为,晚清官员、金石学家王懿荣于光绪二十五年(1899年)从来自河南安阳的甲骨上发现了甲骨文。安阳城西北的小屯村,是商晚期国都遗址“殷墟”的所在地。百余年来,当地通过考古发掘及其他途径出土的甲骨已超过十万块。此外,在河南、陕西其他地区也有甲骨文出现,年代从商晚期(约前1300年)延续到春秋。

民国十年(1921年)12月25日,史学家陆懋德在*《晨报副刊》发表的“甲骨文之发现及其价值”中首次提出“甲骨文”一词。随后,王国维、郭沫若、董作宾等人陆续在著作中使用,该词逐渐被学术界和大众认可,成为通用的名称。

从文字发现位置角度,甲骨文大多出土于河南安阳小屯村殷墟遗址,因而有殷墟卜辞、殷墟书契、殷墟文字,简称卜辞、殷契、契文。

甲骨文称呼

甲骨文具有着比较严密的规律并且有一定体系,内容丰富,无论从哪个方面来看,都体现了高度的艺术技巧和艺术匠心,不愧为中国最早的书法艺术。

从盘庚时期到武丁时期,大约一百年的时间,受到了武丁之盛世影响,书法风格变得宏放且雄伟,大体来说,起笔较圆,收笔多尖,而且富有变化。

甲骨上细瘦的笔迹,也受到刀刻的影响。占卜时常用“是”或“否”刻在龟甲*的两侧,自此开始中线向左右书写,两旁变得对称和谐,具有行款对称之美。而且契刻之后,大小字分别填上墨朱,或者正反面分填朱墨,更具有艺术的意味,堪称书史奇迹。

甲骨文在汉字的发展历史上具有着重要的地位,真正具有一定的体系并有比较严密的规律的文字,最早的要算是甲骨文了,作为现代汉字的鼻祖是当之无愧的。同时甲骨文还具备了象形、指事、会意、假借、转注、形声“六书”的汉字构造法则,展现出了很高的书法艺术。