正月是农历几月(正月是一月还是二月)

正月是农历几月

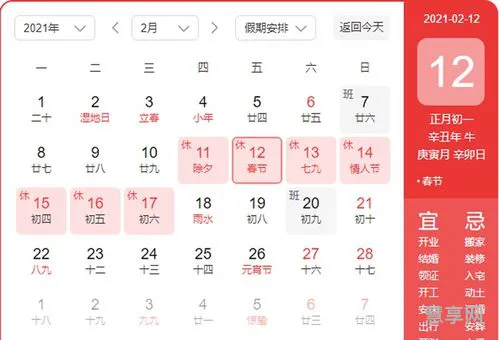

正月主要是中国农历的第一个月称为正月,每年的正月都是不同的。正月,又称孟春、端月、陬月、柳月、初月、嘉月、新月、开岁。春节,是农历正月初一,又叫阴历年,俗称“过年”。这是我国民间最隆重、最热闹的一个传统节日。

正月有岁尾、腊冬、残冬、穷冬、冰月、余月、极月、清祀、冬素、大吕、建丑、季冬、暮冬、末冬、杪冬、二之日、嘉平、星回节、穷节、涂月、丑月、临月、严月、寒冬、岁杪等30种又称。

在古代民间,人们从腊月的腊祭或腊月二十三或二十四的祭灶便开始“忙年”了,新年到正月十九日才结束。在现代,人们把春节定于农历正月初一,但一般至少要到农历正月十五(元宵节)新年才算结束。春节是个欢乐祥和的节日,是亲朋好友欢聚的日子,是人们增深感情的纽带。节日交流问候传递着亲朋乡里之间的亲情伦理,它是春节得以持存发展的重要要义。

每年农历正月初一,是汉族和汉字文化圈国家的传统春节。春节历史悠久,由上古时代岁首祈年祭祀演变而来。春节的起源蕴含着深邃的文化内涵,在传承发展中承载了丰厚的历史文化底蕴。在春节期间,全国各地均有举行各种庆贺新春活动,带有浓郁的各地域特色。这些活动以除旧布新、驱除脏东西攘灾、拜神祭祖、纳福祈年为主要内容,形式丰富多彩,凝聚着中华传统文化精华。

元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节,为每年农历正月十五日,是中国春节年俗中最后一个重要节令。元宵节是中国与汉字文化圈地区以及海外华人的传统节日之一。正月是农历的元月,古人称“夜”为“宵”,所以把一年中第一个月圆之夜正月十五称为元宵节。

正月是一月还是二月

历史上古代历法中,月份规定并不是那么的科学,像“朔晦月见,弦满望高”这样的情况经常发生。夏朝的时候,和现行月份基本一致,而商朝的时候,岁首则更改成了夏历的十二月份;到了周王朝的时候,又将岁首改为了夏历的十一月份。

说到“正月”这个说法,这还得从历朝历代改朝换代的事情说起。据说在古代每当江山易主时,新朝天子就会立新政,破除旧制,其中非常重要的一条就是“改正朔,易服色”,“改正朔”意思就是要将前朝的旧的历法废除,采用新历法;而确立每年年首之月就是改历法最最重要的标志之一。因此,每当新朝天子就位后更改岁首那就是再普遍不过的事情了。因为这寓意着新的王朝开始的时间。

正月是指中国农历的第一个月。经过历史演变,正月的说法有三种:一、阳历正月是即寅月的首日是起于立春后的该日;二、与寅月大体同时的那个阴历月,是夏历的阴历正月;三、在大众口语里,正月通常指农历正月。

中国古俗中,上元节(天官节)、中元节(地官节、盂兰盆节)、下元节(水官节)合称三元。元宵节俗的形成有一个较长的过程,据一般的资料与民俗传说,正月十五在西汉已经受到重视,汉武帝正月上辛夜在甘泉宫祭祀“太一”的活动,被后人视作正月十五祭祀天神的先声。不过,正月十五元宵节真正作为民俗节日是在汉魏之后。

元宵节习俗自古以来就以热烈喜庆的观灯习俗为主。传统习俗出门赏月、燃灯放焰、喜猜灯谜、共吃元宵、拉兔子灯等。此外,不少地方元宵节还增加了耍龙灯、耍狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等传统民俗表演。

农历十二个月的叫法

后来大家就开始研究,怎样才能找一个更合适更科学的月份作为岁首。后来大家觉得将每年的一月份作为岁首是最合适最科学的了。到了汉代的时候,终于确定下来将每年的农历一月份作为岁首。

我们的农历和阳历是有一定的区别的哦。农历是阴阳历,两种正月不同,阴历正月是起于初一,而夏历的阳历(节气)正月即寅月的首日是起于立春后的该日,是论二十四节气和十二月建。最早的正月是节气建正,因此,最早的正月是阳历(节气历)正月,历法建正(基点)里的夏历建寅是立春日开始。

专家们表示,正月初一是中国人最为看重的春节,这天早上,家家户户的人们先要向长辈、朋友、邻里致以新年问候和祝福。这一天,家家要准备新衣,以图新年新气象,来年交好运。此外,春节最讲究的是全家人大团圆,在外地工作的人再远也要赶回家过年,中国有句老话叫做,“有钱没钱,回家过年”,图的就是在新年里合家欢聚,幸福美满。

正月是阴历的一月。正月分为阳历正月和阴历正月,人们常说的正月通常指阴历正月,大众习惯重视初一、十五等阴历日期。农历是取月相的变化周期作为长度的,再加入干支历“二十四节气”,并参考太阳回归年为年的长度,通过设置闰月以使平均历年与回归年相适应。

正月是指中国农历的第一个月。阴历正月初一,是中国汉族等多个民族传统的春节。正月分为阳历正月和阴历正月。在大众口语里,正月通常指阴历正月,大众习惯重视初一十五等阴历内容。