防震减灾小常识10条(防震减灾顺口溜八句)

防震减灾小常识10条

原因之三是仓皇出逃危险性大,地震时大家都涌在门口楼梯上,在短暂的几秒钟时间里不但撤不出去,还容易摔伤踩伤;由于地震时门窗变形,支撑力弱,这时拉门挤门,危险性很大。

震前,要了解活动区周围有无毒气源,要有防毒意识。地震时,首先要弄清风向,朝上风处避难。避难场所尽量选择在高处。行动时,要用湿毛巾或手帕捂住口鼻。

司机应尽快减速停车。在火车上的乘客应用手牢牢抓住拉手、柱子或座席等,并注意防止行李从架上掉下伤人。面朝行车方向的人,要将胳膊靠在前坐席的椅垫上,护住面部,身体倾向通道,两手护住头部,背朝行进方向的人,要两手护住后脑部,并抬膝护腹,紧缩身体,

震前要安排好学生转移、撤离的路线和场地;震时在比较坚固的教室里可以躲在课桌下、讲台旁、内墙处、有管道支撑的房间里,不可让学生乱跑和跳楼;震后沉着指挥学生有秩序地撤离。

防震减灾顺口溜八句

先易后难;先近后远;先轻伤后重伤;先扒活人人后挖死者;尽可能地先扒青壮年和医务工作者;对于被压程度浅,伤势不重的可先将头胸露出后,暂时放置,再扒救周围的被埋压者。

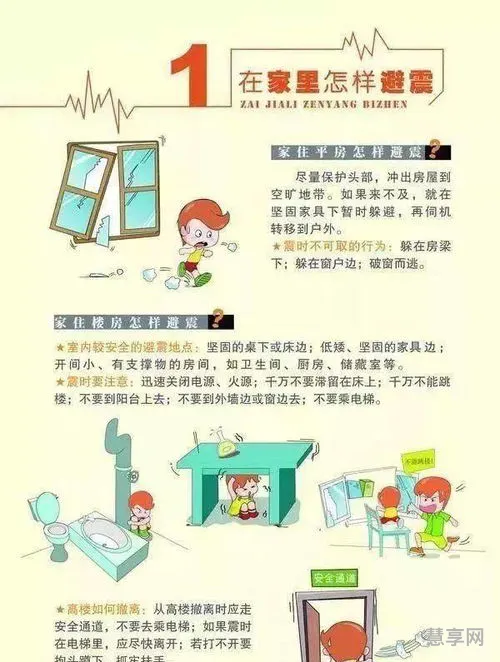

有的人来不及跑就跳楼,危险性就更大。地震发生时,正确的应急避险方法是在室内的人立即找安全空间就近躲避,震后迅速撤离,防止余震袭击;在室外的人要等地震波过去后,再进室内救人取物。

原因之二是跑不动,若6级地震,地震烈度可达8度,相当于人在汽车中受猛开猛刹的撞击,无法把握重心,想跑也是力不从心。

可用毛巾等捂口鼻,尽量想办法摆脱困境,等候救援。不可盲目呼救,尽量减少体力消耗,寻找一切可以充饥的物品;利用一切方法与外面救援人员进行联系(如敲击器物),积极主动配合地面营救。

防震口诀20字

较好的方法是躲在排椅下,通常的排椅都是九合板及铸铁架用螺丝连结的,一排排的椅背联合起来,强度很大,前排的观众可在舞台或乐池下躲避,门口的观众可以迅速跑出门外。

应选择小开间、坚固家具旁就地躲藏或者跑出室外空旷地带。地震后房屋倒塌有时会在室内形成三角空间,这些地方是相对安全地点,可称其为避震空间,包括炕沿下、坚固家具下、内墙墙根、墙角、厨房、厕所、储藏室等开间小的地方。

■屋内最不利避震的场所是没有支撑物的床上、吊灯下、玻璃(包括镜子)大窗户旁,躲避时不要靠近窗边或到阳台上去,同时切记不要跳楼。

千万不要慌乱涌向出口:能否逃离,一切取决于有没有良好的制度保障。震后,公共场所一面漆黑,惊恐的嚎叫声四处而起。千万不要慌乱涌向出口,避开*的拥挤,避免被挤到墙或栅栏处。