自相矛盾的道理(自相矛盾有什么启示)

自相矛盾的道理

或是思维的主观世界,都有矛盾问题。有矛盾不见得是坏事。有矛盾才有事物的进步与发展。关键是我们要认识矛盾,分析矛盾,研究矛盾,解决矛盾。只有这样才能让事物得到发展。

世上不可能共同存在牢不可破的盾和无坚不摧的矛,这个楚国人片面地夸大了矛与盾的作用,结果出现无法自圆其说的局面。比喻说话做事前后抵触,不能自圆其说。

一个人在同一判断中,对同一问题,是不能做出截然相反的判断来的。若是这样做了,那就是犯了逻辑上的错误。矛盾是事物存在的普遍形式,任何事物都存在矛盾,不管是物质的客观世界,

自相矛盾告诉我们比喻自己的言行相互抵触。不能自圆其说。寓意是说话办事要说实话,办实事,不要违背了事物的客观规律,自己先说服不了自己

自相矛盾告诉了我们什么道理——*:自相矛盾这则故事告诉我们的道理是,无论是说话还是做事,我们都要实事求是,三思而后行,不能过于讲事实夸张化。

自相矛盾有什么启示

【故事】:战国时期,大思想家韩非子曾讲有一个卖矛和盾的人,见人推销他的矛是世界上最尖利的矛,没有穿不透的东西;一会又向人推销他的盾是世界上最坚硬的盾,没有什么东西能戳穿它。人群中有人问他用他的矛戳他的盾,他只好落荒而逃。

在战国时期,楚国有个卖矛和盾的人,他先夸耀自己的盾很坚硬,说:“无论用什么东西都无法破坏它!”然后,他又夸耀自己的矛很锐利,说:“无论什么东西都能被其破坏!”,市场上就有人质问他:“如果用你的矛去刺你的盾,它们又会怎么样呢?”,那个人无法回答。众人嘲笑他。无法被刺穿的盾牌和没有刺不破盾的长矛,是不可能共同存在的。

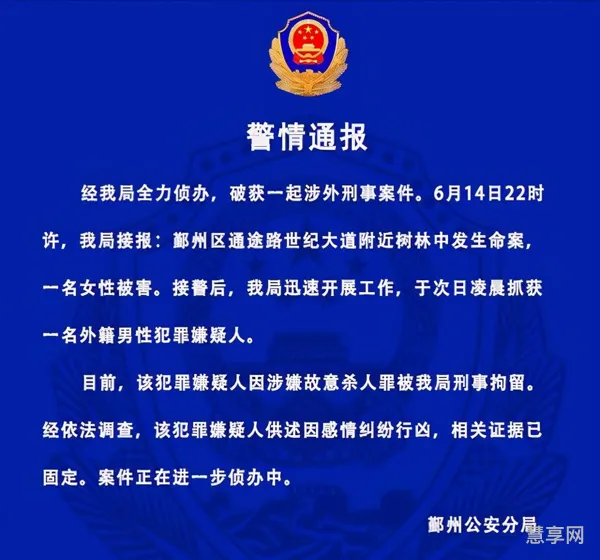

本篇文章给大家谈谈自相矛盾的道理,以及自相矛盾告诉我们什么道理对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家阅读完,希望可以解决了您的问题。

【出处】:《韩非子·难一》:“楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:‘吾盾之坚,莫之能陷也。’又誉其矛曰:‘吾矛之利,于物无不陷也。’或曰:‘以子之矛陷子之盾,何如?’其人勿能应也。”

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物莫不陷也。”或曰:"以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。众皆笑之。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

自相矛盾的寓言故事

《自相矛盾》这个故事告诉人们做任何事情都应该实事求是,三思而后行,不能相互抵触这个道理。自相矛盾是指的是一个人说话、行动,前后抵触,不一致,出自《韩非子》。

故事的最后,林浩诚同学告诉我们,世上不可能共同存在牢不可破的盾和无坚不摧的矛!同学们是否知道《自相矛盾》这则故事有什么启示呢?原来啊!这个楚国人片面地夸大了矛与盾的作用,结果出现无法自圆其说的局面。后来我们也用“自相矛盾”这个成语来比喻说话做事前后逻辑不通,不能自圆其说。无论是说话还是做事,我们都要实事求是,三思而后行,不能过于将事实过分夸大化!

通过讲故事的方式,让同学们的表达表现能力得以发展,培养了同学们的自信与勇气,使同学们与人沟通和交流能力得以提升,更练就了良好的心理素质。在选择故事、演绎故事的过程中,好故事也时时刻刻对同学们的成长发挥着潜移默化的积极作用。我校也将继续营造这样的阅读氛围,给同学们创造更好展现自我的平台,促进学生全面发展。